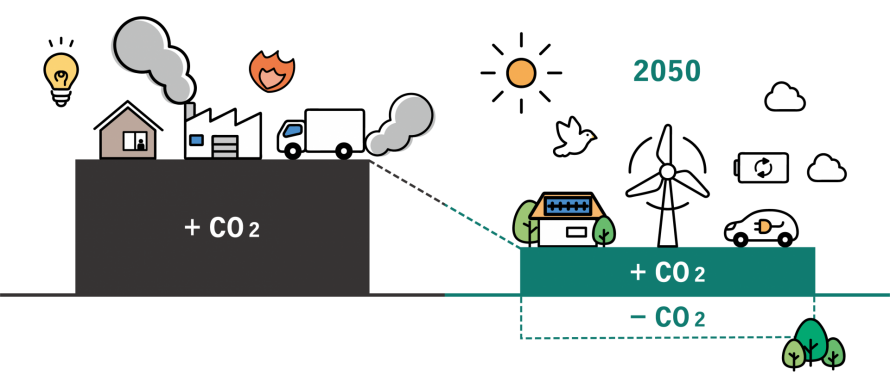

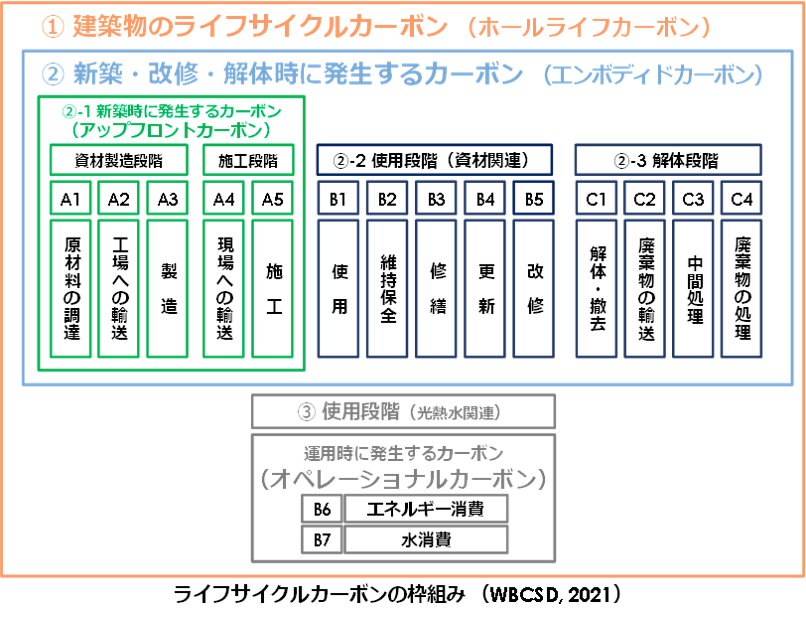

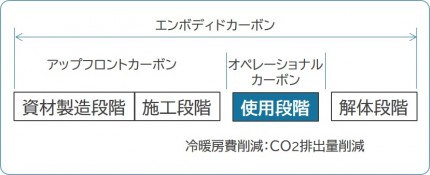

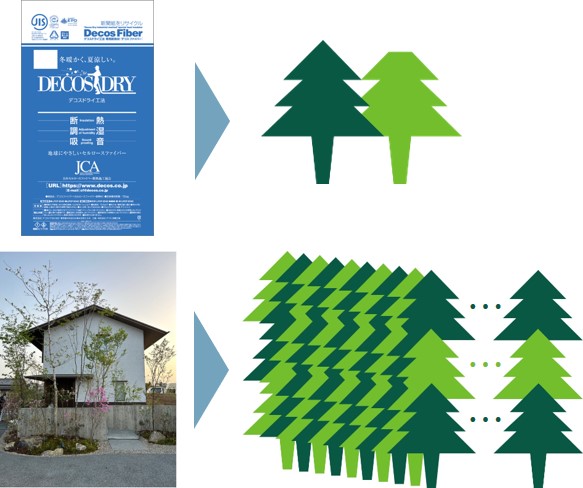

デコスは、セルロースファイバー断熱事業を通じて、環境負荷を最小限に抑え持続可能な社会の実現を目指した取り組みを展開しています。

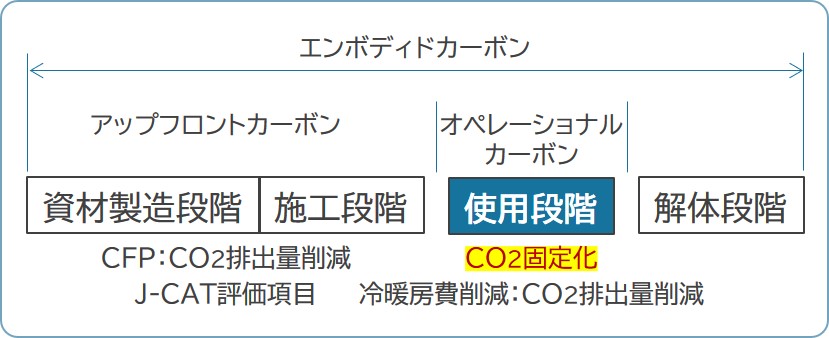

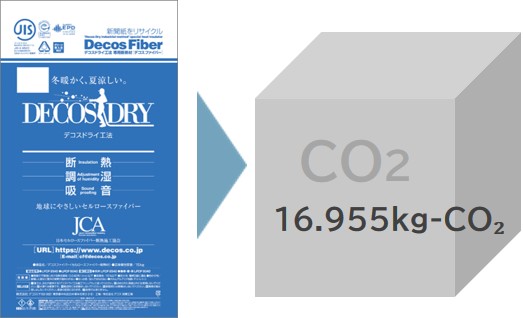

当社の活動は、温室効果ガス削減、持続可能な製造プロセスの構築、炭素固定技術の活用、木造建築の推進、環境教育の促進など多岐にわたります。

「脱炭素パンフ(PDF)」資料請求はこちら

↓

「脱炭素パンフ(PDF)」資料請求はこちら

↓

「J-CATに登録されているデコスファイバー資材製造段階EPD値算出根拠」はこちら

「脱炭素パンフ(PDF)」資料請求はこちら

↓

https://www.decos.co.jp/ecoleaf